中央纪委国家监委网站 李文峰

相机和手机也能拍摄X光片?近日,福州大学杨黄浩教授、陈秋水教授和新加坡国立大学刘小钢教授领衔的科研团队发表的一项研究成果将使这一场景成为可能。

该团队在国际上率先发现一类稀土纳米闪烁体长余辉材料,并成功研发了新型柔性X射线成像技术。这一原创性成果2月17日在国际权威杂志《自然》上在线发表。

杨黄浩团队以“High-resolution X-ray luminescence extension imaging”为题在《自然》杂志上在线发表文章。(图片来源:《自然》杂志官网)

自1895年德国科学家威廉·伦琴(Wilhelm Röntgen)发现X射线以来的一百多年里,X射线在医学、安检、无损检测、工业探伤等领域中占据着举足轻重的位置。

20世纪90年代中期出现的平板型探测器实现了将二维投影直接转化为数字信号,该探测器由一层闪烁体,即将X射线转换成光的材料,和一层高度像素化的光电薄膜晶体管(TFT)组成,后者将发射的光转换成电流以进行计算图像重建。这也是当前的主流技术。

但这些扁平的非柔性X射线探测器存在一些问题:无法生成弯曲或不规则形状的3D对象的高分辨率图像、体积庞大且设备昂贵。

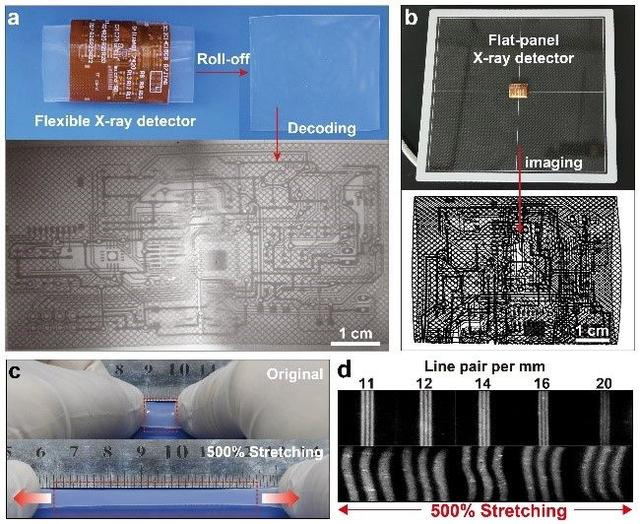

为突破这一瓶颈,科研人员从稀土卤化物晶格中获取灵感,制备出新型的稀土纳米闪烁体长余辉材料。在此基础上,将纳米闪烁体长余辉材料与柔性基质相结合,成功研制出了透明、可拉伸、高分辨的柔性X射线成像设备。

杨黄浩解释,简单来说,这一研究成果实现了两个突破。首先,此前X射线成像技术的核心部件——闪烁体从未使用长余辉材料制作。长余辉指的是在可见光、X射线等光线消失后,仍可以持续发光几秒甚至几个小时的一类发光现象。事实上,我们生活中的长余辉材料并不少见,如紧急出口标志停电后仍能常亮一段时间,飞机地板关灯后也能持续发光,还有传说中可以在黑暗中常亮的夜明珠,都属于长余辉材料。

“我们平时见到的医院里的CT机、地铁的安检仪等设备发出的X射线必须马上转换成电信号,来进行图像处理,否则光留不住。但是这需要大量的集成电路。”杨黄浩介绍,光电转换过程非常复杂,这就是为什么大多数X射线探测器体积庞大。

当长余辉材料用于制作闪烁体,其光学记忆功能使光可以留存下来,省去了大量集成电路,为便携式X射线探测器的制作提供了便利。

高分辨柔性X射线发光成像。(图片来源:科技日报)

进一步,科研人员制备的稀土纳米长余辉材料为柔性成像提供了基础。传统长余辉材料需要高温制备且颗粒太大,无法用于制作柔性器件。而科研人员在研究中发现,一种新型稀土纳米材料被X射线照射后30天仍有光学记忆,且其尺寸、形貌、性质更可控,适用于柔性设备的制造。

该研究打破了传统X射线探测器的固有限制,为制备新一代轻薄、便携、低成本的X射线探测器提供了思路和途径。在国防军工、乳腺成像、牙科全景成像、工业探伤、高能物理等领域展现出巨大的潜力和应用价值。

“例如在战场上,背一台大型X光机显然不现实,这时便携设备就能在很多特定军事场景使用。在民用方面,这项技术在医院拍摄X光片、运动员受伤的快速处理、应急救援、工业设备检测等领域都有望得到应用。”杨黄浩说。

《自然》杂志同期述评对该研究给予高度评介,称持久发光的纳米晶体已经被用来制造柔性X射线探测器,该探测器能够产生对高度弯曲的3D物体进行高分辨成像,性能比广泛使用的平板探测器更好。

医学影像设备元器件曾被列为“卡住中国脖子的技术”之一,目前我国的高端X射线影像设备及关键零部件主要依赖进口。而该研究颠覆了传统X射线成像技术,将有力地推进高端X射线影像设备的国产化,标志着我国在柔性X射线成像技术方面进入国际先进行列。

“长期以来我们从国外进口设备,价格高而且有时很难买到。通过努力,我们也希望推动更多科研团队参与这个领域的开发,让国产高端X射线影像设备在探索中不断进步。”杨黄浩说。